結論

- 毎日同じ時間に行う。

- 子どもの自主性に期待しない。

- 勉強中の距離感はつかず離れず。

- ご褒美をあげない。

- なぜ公文をしているのかたまに話し合う。

こんにちは!早生まれ今年小一娘とカーズ恐竜大好き今年年少息子の父、ゆるパパです。2027年と2029年に中受予定です。

今回は失敗しない公文の続け方について考察していきます。

今年小一になる早生まれの長女は無理なく毎朝公文を習慣にすることができました。

しかし今年年少になる息子はまだまだその段階ではないと考えているため機会を伺いつつもまだ公文に入会させてません。

主な理由はこれに失敗するとそもそも勉強嫌いになり勉強の習慣が作れなくなるのではないか?という恐怖からです。

性格もかなり違うのでここは慎重にことを進めます。先取り学習自体にあまり意味はないという立場ので焦らず。

一方、娘は公文を始めて約半年。

枚数は国語、算数はそれぞれ5枚ずつのプリントと無理のないペースなのでかなり順調に毎朝行うことができています。おそらくこのまま小4くらいまでは継続する・できるはずです。サンプル数は1ですが科学的データも踏まえて、この娘の公文の継続はどのようにして成り立っているのか考えてみます。

このブログでお役に立てる対象の方は、とりあえず公文を始めたはいいけど、、

- なかなか子どもがやってくれない。

- つい怒ってしまう

- つい「やりなさい」と言ってしまう

- やめたがっているけどなんとか続けさせたい

そんな親御さんに少しでも役立つ情報を書きたいと思います。

毎日同じ時間に行う。

我が家では平日早朝(7時前後)がお勉強タイム。僕がほぼ監督してます。早朝の理由は以下。

- 朝勉・朝活は科学的にポジティブなデータが多い

- 生活のリズムに無理なく入れ込みやすい。

- 朝早くやるため前日の夜更かしを防げる

- 仕事で遅くなったとしてもコミュニケーションする機会を確保できる。

ママが監督場合は、夕方など可能だと思いますがやったことがないのでわかりません。とにかく一番大事なのは同じ時間に取り組むことで習慣にしてしまうことです。ロンドン大学の研究では成人のデータですが、人は物事を習慣にするまで平均66日を必要もするそうです。なかなか根気のいることですが頑張っていきたいものです。

ではどうするか?

子どもの自主性を期待しない。

つい期待しまいませんか?子どもが自ら進んで勉強してくれることを。でも自らの幼少時代を振り返ってみてどうですか?

、、、ですよね?僕もです😅

よほどその子どもに公文やお勉強を行う根拠や動機がない限り難しいのではないでしょうか。

長女もたまに自ら自主的に公文をやってる日もありますが、それはごくたまの話。

やる気スイッチがたまたまオンな瞬間があっただけ。

だから、子どもの自主性を望んでも無駄だと割り切ったほうが気楽に臨めます。

つまり、子どもが自ら机に自動的に向かい勉強するということは決して期待しないということです。そのかわりかならず机に向かわせるための前段階、そのルートを示すことが大事です。

登山で例えると、頂上は公文を始めて終わらせること。

そのためには準備が必要ですよね。うちの場合は朝なので、、

- 朝起きる

- 着替える

- トイレに行く

- 顔を洗う

- 机に向かう

というのが山頂までのルート。

ここがおざなりにしては、そもそも登山自体が難しい。

たとえば、うちの場合。公文は先に述べたように平日早朝です。

朝起こすことから始まります。個人的に実験に実験を重ねた結果、手順は以下が効果的とわかりました!(個人差あり)

- 目覚まし時計が鳴ったら自分で止めさせる。(自分で起きる、ということを自覚されるため)

- それでも起きない場合は絵本の読み聞かせや、最終手段としてスマホなどの動画で10分程度長くもなく短かくもなくかつ子ども興味を示すものを見せる(うちの場合はまんが日本昔ばなし系が効果的でした。)

- この時点で十中八九目をぱちっとさせます。

- そしたら以下を促します。

- 着替え→トイレ→洗顔

この一連のルーティンを必ずさせます。

大事なのは公文をさせることは手段であって目的にではないこと。その目的は、勉強するという意識を作り習慣化するためです。

時間がなくても決してこの順序は変えません。

本当に起きなくて時間がない場合は公文をさせません。

準備をせずに山頂を目指せるわけがないからです。

ちなみにあるときTwitterで見た情報で妙に安心したというか納得したある塾の先生のツイートを見ました。

中学受験をするどんなに優秀なお子さんでも、親が全く管理せず自発的に自ら勉強を行える児童は見たことがないと。少なくとも自学自習することに期待はしない方が無難ですね。

公文の勉強中は付かず離れず

イメージは公文教室の先生の児童との距離感です。

先生を観察すればすぐわかりますがかなり絶妙です。

というのは公文の先生は基本答えを直球では教えません。

この意味で公文教室の自学自習スタイルは徹底されています。

これを真似してしまえばいい。

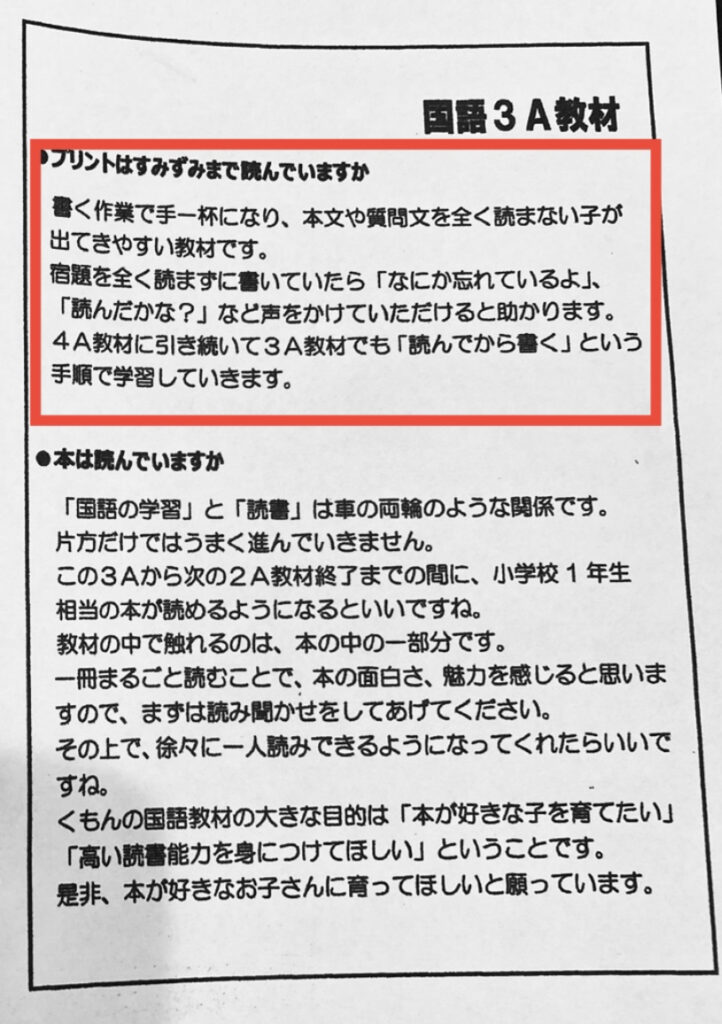

単元が進むごとにくれるプリントは参考になるので是非読みましょう

- 国語の音読なら、読んでいる傍で相槌を打つ。

- 詰まって読めていないなら補助する。

- 算数で詰まるところがあったらさっきこれはこうしたよね?じゃあこれはどうする?

など、公文の先生のつもりで見てあげるとスムーズにいきます。だから公文教室の先生が一体どう子どもと接しているか観察してみてください。必ずや得るものがあるはずです。

子どもの勉強している横で親も勉強する(振りでも可)

これは一見馬鹿げてるかもしれませんが、科学的に実証されています。

超有効です!ぜひ取り入れましょう。

この中で一番避けたいのは、子どもに勉強させてそのとなりでスマホをいじることです。

子どもにとって理不尽なことこの上なし!すぐにやめるべきでしょう。

僕は隣で仕事してたり、本当に勉強してたりします。

朝活のつもりでやってみてはどうでしょう?

ご褒美は絶対的に避ける

ご褒美をあげない理由は明確です。短期的にはたしかに効果がありますが、長期的にみると効果なしどころか、勉強への意欲が低下する危険性があるというデータがあります。絶対避けましょう。

なぜ、公文をしているのか?たまに会話する。

- 楽しいから?必要だから?

- 小学校進学したとき苦労しないように?

- 中学受験のため?

そもそもなぜそれをやっているんだろう?

なんでもいいと思います。僕はなんでそれをさせてるか時々物語仕立てで長女に聞かせたりしてます。

『昔々あるところにおじいさんとおばあさんが〜』と始まるところを、、

『つい最近の話、今ここに公文を一生懸命やっている1人の女の子がいます。この女の子はお父さんに言われて晴れの日も雨の日も幼稚園のない日も公文を毎日させられているのです。

楽しいときもあるけれど私はこう思いました。

- 「なんで私がこんなことしなければならないんだろう?」

- 「もうやめたいな。」

- それなのになんでお父さんは公文をやれっていうんだろう。

そう思っていました〜』

と興味づけをさせて僕(お父さん)の考えを伝えるという手法を取ってみましたがなかなかの手応えを感じました!コツはひと笑い以上させることです。

ぜひ試してみてください。

まぁ、こういう方法もあるよというだけで、一番大事なのはやっぱり「なんでそれをしなければならないのか?」我が子と自分が納得して前に進めるかどうかだと思うのです。

そこが曖昧だとお子さんの意欲も当然維持、向上させるのは難しいのではないかと日々感じます。

コメント